中央大学理工学部(情報工学科)田口東 名誉教授 が日本オペレーションズ・リサーチ学会第45回事例研究賞を受賞

中央大学理工学部(情報工学科)田口東 名誉教授(現,株式会社ベクトル総研 技術顧問)が,柿崎陽氏(株式会社ベクトル総研 主任研究員)との共同研究「東京BRT(Bus Rapid Transit)と地下鉄8号線建設による交通利便性向上の試算」を発表し,優れた事例研究として日本オペレーションズ・リサーチ学会第45回事例研究賞を受賞しました.

2025年9月11日に広島大学で開催された日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会での表彰式

研究の概要

時空間ネットワークを用いた地域の交通利便性の評価方法

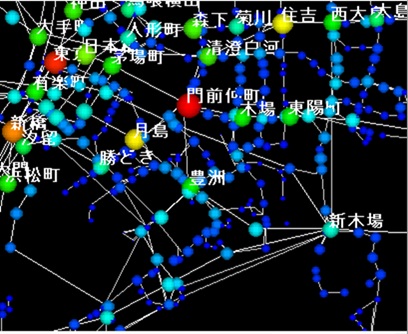

東京臨海部には新公共交通機関である東京BRT(Bus Rapid Transit)が運行されており、2030年代には地下鉄8号線(有楽町線)の豊洲・住吉間の延伸が予定されています(図1).本研究では,時空間ネットワークを用いてこのような新しい交通システムによる地域の移動利便性を評価しています.その評価方法の大きな特長は,地点間の平均的な移動時間の短縮だけではなく,新路線の時刻表を仮定して現状のバスと鉄道からなる公共交通ネットワークに組み込み,運行頻度と路線間の接続を加味した各バス便鉄道便の利用度合,利用者動線の変化を考慮した忠実度の高い推定を行っていることです.

図1.計算対象とした交通ネットワークの東京臨海部の領域

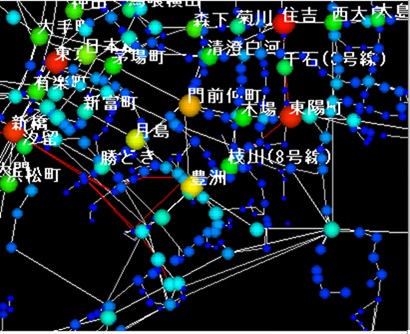

新交通システムの建設効果の評価

新交通システムの効果を次のように評価しています.BRTと8号線建設前(図2)と建設後(図3)に対して,各バス停と駅(地図上の○)を通過する各便の利用度合の和を,○の色が青→赤(利用度合が小→大)として表現しています.変化を明示するために建設前と建設後の差分を図4に示します.緑が増加,赤が減少を示しています.

BRTの開業により沿線に沿った通過便の利用度合の増加しており,わかりやすい影響が出ています.8号線延伸の効果はそれよりも広い範囲にわたっています.清澄白河,月島,門前仲町,木場の通過便利用度合がやや減少し,住吉,東陽町,豊洲の通過便利用度合が大きく増加しています.また,住吉と豊洲に接続する路線上の通過便利用度合が増加して,その他の路線上(東西線と都営バス)の通過便利用度合が減少しているので,8号線延伸のねらいと一致していることがわかります.

図2.通過便利用度合:従来交通機関

図3.通過便利用度合:BRT・8号線建設後

図4.BRT・8号線建設効果(緑丸:増加,赤丸:減少)

リンク:日本オペレーションズ・リサーチ学会2024年春季研究発表会&シンポジウム

リンク:ベクトル総研